La fascinante historia de Las Médulas, la mina a cielo abierto más grande del Imperio romano que marcó un hito de la ingeniería antigua

Juan Francisco Alonso - BBC News Mundo | Sábado 06 septiembre, 2025

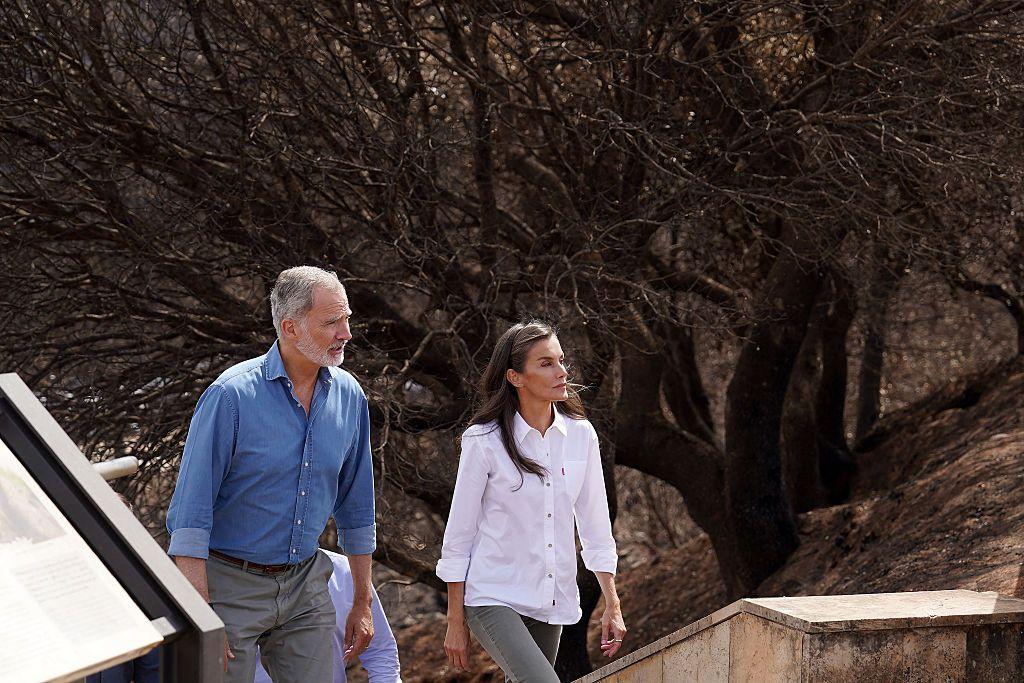

Una ola de incendios ha asolado a España en las últimas semanas.

Las llamas, que han golpeado con particular dureza al noreste del país, han provocado al menos cuatro muertos, obligado a más de 30.000 personas a dejar sus hogares y han arrasado más 300 mil hectáreas, según el balance provisional ofrecido por las autoridades de Protección Civil.

Además de numerosas casas, fincas y otras propiedades, algunos parajes de interés cultural han resultado afectados, entre ellos Las Médulas, que es considerada como la mina de oro a cielo abierto más grande del Imperio romano.

La noticia de que el fuego alcanzó al otrora yacimiento, dañando infraestructuras como el Aula Arqueológica -donde se proporcionaba información al visitante sobre el lugar y el innovador método de explotación usado por los romanos- ha disparado las alarmas entre historiadores, arqueólogos y geólogos por sus consecuencias para la preservación del sitio.

Y es que desde hace casi tres décadas Las Médulas están en la lista de lugares calificados como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco).

Una explotación única

El norte de España y Portugal está lleno de antiguas minas de las que los romanos extrajeron oro para financiar su vasto imperio y consolidar su sistema monetario.

Una de ellas era la de Las Médulas, ubicada en la actual provincia de León, a unos 425 kilómetros al noroeste de Madrid, la cual es calificada como "especial", "única" y "singular" por los expertos consultados por BBC Mundo, no solo por la enorme cantidad del preciado mineral que contenía.

"Es un auténtico emblema de esa minería (romana) por su escala y por el paisaje que generó", explicó Almudena Orejas, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC).

"El fuerte proceso de intervención antrópica, mediante la explotación minera en los siglos I y II d.C. modificó de forma muy sustancial el paisaje, de manera que esas huellas se ven hasta hoy en día", agregó la historiadora.

En similares términos se pronunció Javier Fernández Lozano, profesor de la Universidad de León (España).

"La Zona Arqueológica de Las Médulas concentra en una superficie relativamente pequeña distintos ejemplos de tecnología minera romana, lo que hace de este espacio un lugar realmente especial", señaló Fernández.

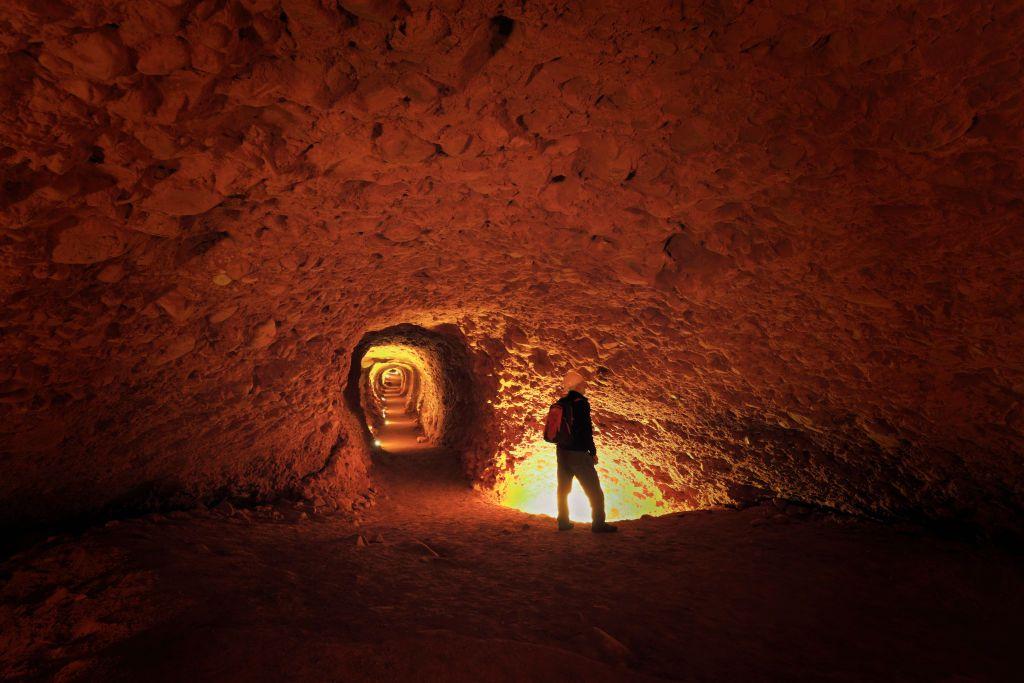

"Zanjas, zanjones, explotaciones en circo, en peine, o el conocido como ruina montium o ruina de los montes, definida por el historiador romano Plinio el Viejo como arrugia. Este último método de explotación es uno de los elementos más extraordinarios por el resultado final: un paisaje ruiniforme de pináculos rojizos dispersos y grandes vaciados en la montaña", agregó el experto en prospección minera.

La joya de la corona

Desde antes de la llegada de los romanos, de la zona de Las Médulas ya se extraía oro, según se explica en la página de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, institución a la cual está adscrita el sitio.

No obstante, es después de la conquista de los pueblos indígenas, los astures y cántabros, por parte de las fuerzas del emperador Augusto, entre los años 26 y 19 a.C., cuando comienza la explotación a una escala no vista hasta entonces.

El historiador romano Plinio el Viejo, quien fue gobernador de la entonces provincia de Hispania Citerior (actual España), aseguró que de los territorios del noroeste peninsular salían 20.000 libras de oro anuales, equivalentes a 6.540 kilogramos del preciado metal.

Sin embargo, dar con esa riqueza no fue tarea fácil, pues la misma se encontraba en las entrañas de las cordilleras. La solución romana fue "disolver las montañas" mediante el procedimiento de la ruina montium.

"La técnica consistía en la realización de pozos y galerías por las que era introducida el agua en tromba con el objetivo de desmoronar la montaña", explicó el geólogo Fernández Lozano.

"El procedimiento era empleado cuando los depósitos sedimentarios alcanzaban grandes espesores y debían ser derribados para recuperar el oro que albergaban en su interior", agregó.

La tarea era muy peligrosa, al menos esto es lo que queda en claro del relato que hace Plinio en su "Historia Natural".

"Las montañas son minadas a lo largo de una gran extensión mediante galerías hechas a la luz de las lámparas. Su misma duración sirve para medir los turnos", narró el historiador.

"Y de improviso se producen grietas que hacen perecer a los trabajadores, de tal forma que parece menos arriesgado ir a buscar perlas al fondo del mar", remató.

Pero para poner en marcha esta estrategia, los romanos no solo perforaron las montañas en todas las direcciones cuales termitas, sino que crearon un entramado de canales que supera los 1.100 kilómetros de longitud, para llevar el agua hasta el yacimiento y sus minas satélite, apuntó el experto.

"La red de canales construida por Roma sirvió para abastecer de agua a las minas. Los canales procedían de las zonas montañosas situadas en los alrededores de Las Médulas, desde donde se captaba el agua, a veces a más de 136 kilómetros de este histórico lugar", explicó el geólogo.

"Un trabajo que Plinio el Viejo describió como casi tan costoso como derribar montañas y al que calificaba como una verdadera 'obra de gigantes'".

Aunque en sus escritos el historiador romano asegura que en la zona trabajaron hasta 60.000 personas, Almudena Orejas aseguró que los últimos estudios indican que el número fue menor.

"La montaña, resquebrajada, se derrumba por sí misma, a lo lejos, con un estruendo que no puede ser imaginado por la mente humana", relató Plinio el Viejo.

Modelando el paisaje

Los dos siglos que duró la explotación del oro no solo dieron lugar a los riscos rojizos y fuertes pendientes que no estaban allí originalmente, sino que permitió el surgimiento de otros hábitats en la zona.

"Los estériles de la explotación modificaron el paisaje hasta tal punto que provocaron la aparición de un lago artificial (lago Carucedo), que hoy es un espacio conocido por su valor como humedal", afirmó Orejas.

La historiadora también mencionó los famosos castaños, hoy quemados por el fuego, que cubrían la zona y afirmó que estaban allí porque "los romanos los cultivaron extensamente".

La manera cómo surgió paraje actual estuvo a punto de dar al traste con los deseos de las autoridades españolas de conseguir que Las Médulas fuera incluida en la lista de la Unesco.

"La delegación de Tailandia se opuso a la decisión de nombrar a Las Médulas Patrimonio de la Humanidad al considerar que el paraje era el resultado de la actividad destructora del ser humano y suponía un perjuicio para la causa de la protección medioambiental. Alemania y Finlandia estuvieron de acuerdo con esta opinión", se lee en la página de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

"Ese argumento se podría aplicar a casi cualquier patrimonio, porque mucho de lo que hoy consideramos patrimonio fue edificado con trabajo forzado o explotando recursos de manera masiva", replicó Orejas.

Preocupados por el futuro

El incendio de Las Médulas calcinó unas 1.500 hectáreas de las más de 3.000 con las que cuenta el parque natural, informaron las autoridades españolas.

Las informaciones sobre que la afectación de los depósitos de agua, parte de los canales, la mina y, sobre todo, de la vegetación preocupan a los expertos consultados por BBC Mundo.

"El incendio acelerará el proceso de erosión en el tiempo", advirtió Fernández Lozano.

"El fuego ha generado un importante cambio en las propiedades mecánicas de las rocas sobre las que se abrieron los canales, debido al choque térmico que se produce por el calor del incendio", dijo.

"Las rocas han podido alcanzar temperaturas entre 400 y 800ºC y, como consecuencia de ello, sufren dilataciones y contracciones de sus minerales, abriendo microfisuras, por las que el agua puede introducirse. Y con los cambios de temperatura, al congelarse (el agua), se puede producir un efecto cuña que contribuya a fragmentar más las rocas", alertó el profesor de la Universidad de León.

Por su parte, Orejas consideró que los incendios han sido "devastadores".

"Para el patrimonio ha sido muy grave, porque ha afectado a la cobertura vegetal, la cual protege y conserva parte de la historia de ese paisaje de más de 2.000 años de antigüedad. La desaparición de esa cobertura vegetal acentúa los procesos erosivos de la red hidráulica y los picuezos (picos)", dijo.

Ambos defendieron la necesidad de preservar para el futuro el lugar, el cual es visitado por unas 200.000 personas al año.

"Todos estos movimientos de tierra han propiciado una serie de cambios sobre el paisaje que hoy atesora un enorme valor histórico, arqueológico y natural, como resultado de la implacable codicia humana por hacerse con el preciado metal", afirmó Fernández Lozano.

Por último, Orejas indicó que Las Médulas es "un paisaje cultural en el que los elementos arqueológicos y ambientales dialogan y están integrados".

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- Qué son las tormentas secas y qué papel tienen en los incendios que asolan parte de España

- “Estamos ante un enorme experimento”: los impactos menos conocidos de los incendios (y cómo pueden cambiar el clima a largo plazo)

- Qué es el polvo rosa con el que se combaten los incendios en Los Ángeles